TTL ( Time To Live )

IT를 전공하시는 분이라면,

TTL이라는 단어를 들어보신 분들이 많을 거라고 생각합니다.

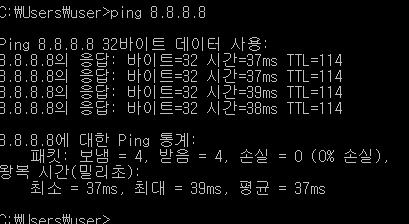

다음과 같이 ping 명령어를 사용할 때 흔히 볼 수 있습니다.

( ping 명령어는 특정 IP와 통신이 가능한지 확인할 때 사용하는 명령어입니다. )

TTL ( Time To Live ) 🧐

딱히 어려운 개념이 아니기 때문에 결론부터 말씀드리겠습니다.

패킷이 네트워크 상에서 무한으로 순환하는 것을 방지해 주는 장치

위 문장만 봤을 때는 감이 잘 안 오시는 분들이 있으실 거 같습니다.

일단 패킷부터 설명드리겠습니다.

패킷 ( Packet )

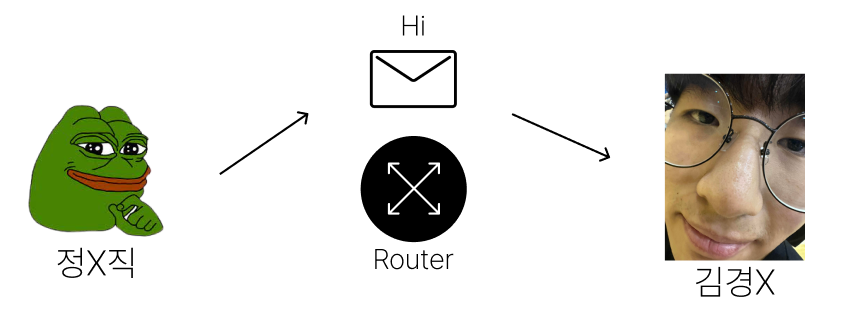

패킷은 네트워크 상에서 전달되는 편지라고 생각하시면 됩니다.

정X직이 김경X에게 Hi라는 메시지를 보내는 모습입니다.

네트워크 통신을 할 때는 데이터를 패킷이라는 편지 봉투에 넣어서 전달합니다.

따라서 패킷은 일종의 편지 봉투라고 생각하시면 됩니다.

이제 무한으로 순환한다는 말이 무슨 뜻인지 감이 안 오시는 분들도 있을 겁니다.

패킷이 정확한 경로를 통해 전송되어야 하지만,

여러가지 변수로 인해 이상한 곳으로 가는 경우도 있습니다.

위와 같은 상황이 발생하면

패킷이 목적지를 찾지 못하고 네트워크를 떠도는 무한 순환 현상이 발생할 수 있습니다.

따라서 TTL이라는 장치를 고안해냈습니다.

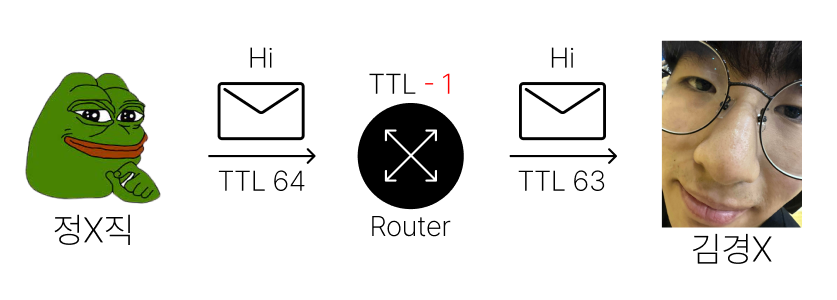

TTL은 위와 같이 네트워크 장비( 라우터 )를 지날 때 값이 차감됩니다.

그래서 만약 TTL 값이 64라면 그만큼 네트워크를 돌고 패킷이 DROP 됩니다.

만약 TTL이라는 장치가 없다면 패킷은 무한으로 네트워크를 떠돌게 됩니다.

또한 몇 운영체제는 Defualt TTL이라는 값을 가집니다.

하지만 같은 Default TTL 값을 가지는 운영체제가 많기 때문에 대략적으로만 알 수 있습니다.

그닥 중요한 내용은 아니였지만, 네트워크를 공부하다 보면 많이 보이는 TTL 입니다.

하지만 이와 같이 사소한 내용을 공부하면서

분야에 대한 이해도 또한 늘어나기 때문에 정리해봤습니다.

이 글이 여러분들에게 도움이 됐으면 좋겠습니다. 😉